デスクワーク、長時間労働、スマホの使用などなど。

現代を生きる私たちは電子機器の長時間使用やハードワークが社会問題にもなっています。

そんな状況で大きく影響を受ける部位が「首回りの筋肉」です。

肩が上がり、猫背になり、呼吸も浅くなる。

そんな自覚症状がある方は、おそらく首回りの筋肉も硬くなってしまっていることでしょう。

今回は、少しでもそのような現状を解決するために「首回りのストレッチ」のやり方、注意ポイント、効果などについて解説していきたいと思います。

首の筋肉は?

首回りの筋肉は沢山あります。

特に細かい筋肉が沢山あるので、その全てを抑えて行くのはとてもとても大変です。

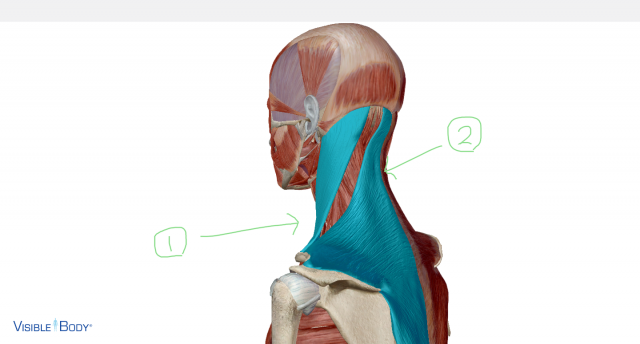

なので、今回は首回りでも特に重要な2つの筋肉にポイントを置いて確認していきましょう。

(参考:VISIBLE BODY)

1、胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋は図で言うと、①の場所です。

「胸骨」「鎖骨」と呼ばれる首回りの骨から、頭の横にある「乳様突起」と呼ばれるところまで付着する筋肉になります。

この筋肉は、首を回転させたり、横に倒したり、顎を引く時に使われる筋肉です。

首の動作、ほとんどで使われますね!笑

それだけ疲労も溜まりやすい筋肉になります。

逆に硬くなれば首回りの動きが悪くなり、その周辺の血流も悪くなった結果、首こりや頭痛を引き起こしやすい筋肉です。

2、僧帽筋(特に上部繊維)

僧帽筋は、図で言うと②の場所になります。

これは大きな筋肉なので上部・中部・下部と3つに分けることが可能になるのですが、その中でも上部繊維が首回りと大きな関係があります。

上部繊維が硬くなると、肩甲骨と言う天使の羽のような骨が上がるのです。

そうすると常に肩が上がった状態となるため、その周辺が硬くなります。これがいわゆる肩こりという症状。

デスクワークや呼吸が浅い方、緊張したり、力が入りすぎてしまう方は特にこの症状になりがちです。

ストレッチ方法

首は様々な方向に曲がります。

一箇所だけでなく、各方向に対してストレッチを行って行くことがポイントです。

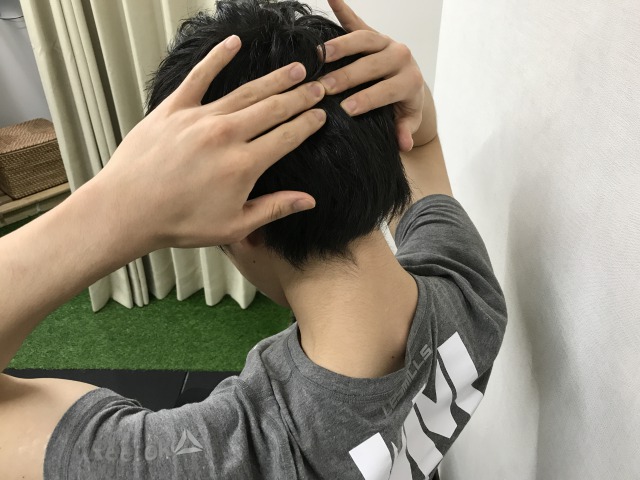

後ろ

首後ろのストレッチは特に僧帽筋上部を目標にストレッチをしていきましょう。

ポイントは「背筋をまっすぐ保つ」と「顎を喉に近づけるようにする」ことです。

背中が曲がったり、顎の引きがあまいと伸び感が感じられないので注意が必要。

横

横は、僧帽筋上部繊維と胸鎖乳突筋共に伸ばせることができるストレッチです。

ポイントは伸ばす方の肩を下げるように意識することが大切。

手にペットボトルなどの軽い重りを持って行っていくと肩が下がりやすくなると思います。(図ではダンベル)

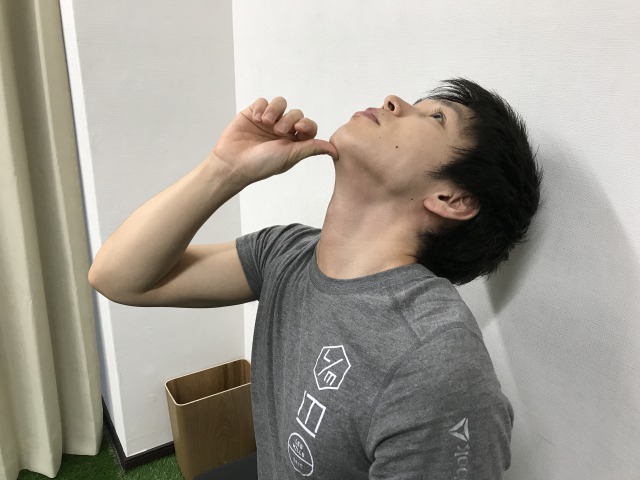

前

(本来は両手の親指を顎に当てていきます。)

前は主に胸鎖乳突筋のストレッチです。

ポイントは顎の先端を天井に届けるように意識をすること。

両手で鎖骨周りが上がらないようサポートできるとな尚良しですね。

注意ポイントは

肩が上がらない

どの方向からのストレッチでも肩が上がってしまうと、首回りの伸び感が薄れてしまいます。

肩甲骨を引き下げ、首を長く保つよう意識することが重要です。

強く伸ばしすぎない

首回りの筋肉は他の部位と比べて小さく、とても繊細な部分になります。

よって、痛みを感じるところまで伸ばしてしまうとかえって逆効果になってしまうことも。

深い呼吸で、「気持ちよく感じるところ」を目標にストレッチをしていきましょう。

効果は?

肩こり改善

肩こりになりやすい方の多くは首回りの筋肉の硬さが関係しています。

パソコンを使い、呼吸も浅く、同じ姿勢を続けると肩甲骨が上がりいつの間にかその周辺が硬くなる。

これはデスクワークの方の典型パターンですね。

首周辺の筋肉を緩めていくことにより、血流を改善して、首・肩の動きをよくしていくことが肩こり改善につながっていきます。

リラックス効果

首や肩周りの動きが良くなると、呼吸を深く行うことが可能になります。

呼吸が深くなると、身体に酸素が多くいきわたるようになるため、リラックス効果を感じられるようになります。

疲労の回復も早くなるため、疲れを感じやすい方には特にオススメです。

首をととのえ、リフレッシュ

首回りの筋肉って、堅いことを自覚しつつ、なかなかケアを疎かにしやすい部位なんですよね。

でも、そのまま放置していると身体はいつか悲鳴をあげることになります。

悲鳴をあげる前にぜひ身体に感謝の気持ちを込めてストレッチをしてあげてみてください。

首回りの筋バランスをととのえていくことで、今の身体よりも確実に楽に感じることができると思いますよ。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。