猫背を治す方法というのはたくさんありますが、私はトレーナーとして指導させていただく時には「座り方・立ち方にあるひとつの意識を加える」ことを指導しています。

そうすることで余計な力みもなく姿勢がとれる様になります。

猫背を治すストレッチや筋トレと共に行うことで猫背を改善していける可能性が高くなりますので、ぜひ習慣としてみてください。

猫背を治す方法は?

猫背を最終的に治していくには、意識の変換が大切になります。

それは後ほど紹介する立ち方・座り方のところで詳しく行うことにして、ここではその効果をより上げてくれるストレッチや筋トレを紹介したいと思います。

この筋トレやストレッチを日常に取り入れていただくことでより猫背の改善が早まると思いますので、1回でも1秒でも良いので取り入れてみてください。

実践あるのみです。

猫背を治すストレッチをご紹介

猫背を治すストレッチをご紹介したいと思います。

猫背の方のセッションをすると、ある共通点が浮かんできます。

それは、身体の裏側がものすごく硬いということです。

身体の裏側が硬い(特に下肢)と、骨盤が落ちた形になってしまいます。

一見背中だけを見ると身体の裏側は伸びていそうな感じがしますが、どうやら違うようだと現場でのセッションから学びました。

骨盤が落ちた形になると、相対的に腸腰筋という筋肉の働きが低下します。そしてこの筋肉の機能低下は関連する「腎臓」の機能低下を導きます。

となると、その腎臓の経絡(ツボの流れ)を正常化していくことが、経絡ー内臓ー筋肉という流れを正常化していくことにつながりますね。

腎臓と、関連する膀胱の経絡は身体の裏側を通るラインです。

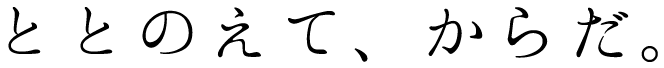

ということでストレッチとしては「長座体前屈」を行っていきます。

膝を伸ばして座り、つま先は天井を向けてそのまま前屈をしていきます。

このように膝が曲がったりするのはNGですので注意してください。

この時に大切なポイントは「力まずに行う」ということです。

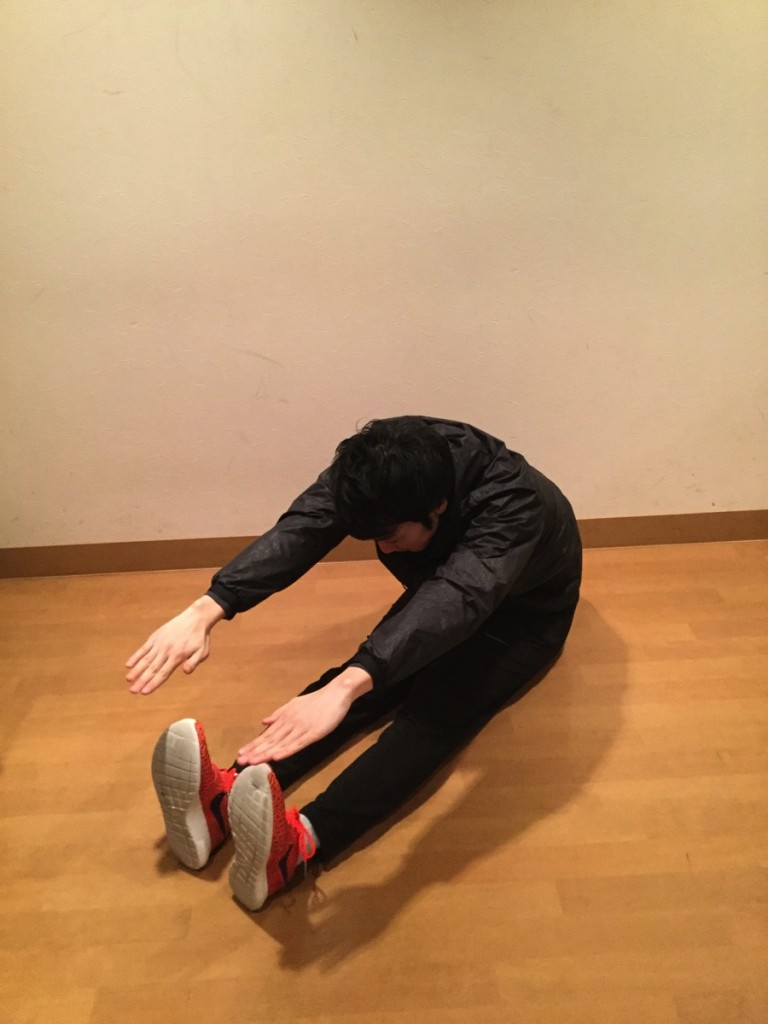

どうしても力んでしまうという人は紐を使っていきましょう。

紐をこのように輪っかにして手首に通します。

そして軽くテンションを保ちながら、同じ様に前屈します。

紐をつけることでより身体全体が伸びる感覚が得られると思います。

時間は特に設定しません。伸び感が全体に広がったら終わりで良いと思います。

猫背を治す筋トレをご紹介

猫背を治す筋トレを紹介していきたいと思います。

先ほどのストレッチのところを見るとヒントがあるのに気づくかと思いますが、ポイントとしては「身体の裏側」なんですね。

身体の裏側の滞りが姿勢の崩れを生みやすくなるので、ストレッチでその流れを伸ばして改善したり、筋トレをすることで改善したりするわけです。

筋トレに関しても身体の裏側に焦点を当てて行っていきます。

仰向けになります。

手も万歳をしましょう。

そしてそのまま全力でお尻を上げて10秒ほどキープします。

これ以上無理!というくらい上げるのがポイント。

3セットほど行っていきましょう。

身体の裏側全部を使って支えてください。

猫背を治す立ち方・座り方をマスターしよう

ストレッチや筋トレのことを理解し、実践したところで、意識変換も図っていきましょう。

意識変換と言っても、いろんなことを意識するのではなくて、座るにしろ立つにしろ、たった一つの意識をしていくことになります。

それでは座る・立つについてやっていきましょう。

シンプルな意識変換で座り方の改善を!

まずは座り方の改善です。

座り方の意識で大切なのは「足で座る」という意識ですね。

座るともちろん、骨盤帯に一番体重がかかります。

すると、そこに意識が集中してしまうのです。

しかし、足の先までが身体です。

そこで、意識を膝や足の先に移すことをしていくのです。

この写真でいうと

赤丸の所に意識が集まりがちなのを水色の丸の所まで持ってくるというものですね。

こうすることで腰への負担が不思議と減ります。

最初は、お仕事始まった最初の3分だけとか、出来るだけ小さく意識変換を始めていきましょう。

足に意識があることで自然と背筋も伸びる様になります。

背筋は「伸ばす」ものではなく「伸びる」ものなんですよ。自分で伸ばそうとするから疲れるんです。

立ち方も大切ですよ。

立ち方も同様に、足先への意識を強めていきます。

まずは足先を地面にこすりつけて「ここが私の足先だぞ〜」って脳に教えていきます。

そしてその足先を立っている時に意識するだけです。

プラスとして、つま先の開きは30度〜45度くらい外側を向けます。

これが人間の自然な足の開きだからです。

つま先が平行なのは内股なんですよ。

これで立ち方も足先まで意識できる様になりました。

座る、立つという日常の当たり前の行動を良いものにしていくだけで猫背が改善していきます。

猫背の方は座る時にお尻に全て体重を載せてしまっていますし、立つ時も足の先まで意識がありません。

この意識を持つだけでもだいぶ変化があると思いますので、地味ですが続けてみてくださいね。

猫背を治すグッズや矯正ベルト、整体に頼らず自分で治す!猫背改善プランとは?

ここからは実際に、猫背を治すプランを提案したいと思います。

姿勢を治したり、ダイエットをしたりするのに大切なのは「成果」ではなくて「習慣化」することです。

猫背の場合には、座る立つの意識を無意識にできる様にしていくこと。

そのためのプランをいくつか用意しましたので関心があれば実践されてみてください。

デスクワークのあなた

デスクワークの多いあなたは座り方の改善が主になります。

そこでプランとしては以下の通りです。

1週目〜2週目(座る意識を植え付ける)

まずは「出来るだけ小さく始める」為に、始業最初の3分は座り方の意識をここで紹介したものにするということから始めていきましょう。

いきなりストレッチも筋トレもと行うと脳みそが混乱しますので、何かひとつだけに絞って行っていきたいと思います。

とにかく机に座ってから3分間は膝や足先に意識を置き続ける。2週間の間、たった3分ですので実践されてみてください。2週間後、それが何気無く出来る様になっているはずです。

3週目〜4週目(ストレッチも取り入れる)

少しずつ慣れてきたら次はストレッチも取り入れます。

プランとしては

・始業最初の3分の意識

・昼休み明け最初の3分の意識

・朝夕どちらかに長座帯前屈を入れる

となります。これを2週間続けます。お休みの日はストレッチのみです。

5週目〜8週目(筋トレも取り入れてみよう)

ここからはストレッチの他にも筋トレを取り入れてみたいと思います。

・始業最初の3分の意識

・昼休み明け最初の3分の意識

・朝夕どちらかに長座帯前屈を入れる

・長座帯前屈の後に筋トレを入れる

3分の意識が苦じゃなくなったら「お仕事で気付いた時にどんどん意識する」ということに変えてみてください。

これで2ヶ月経ちましたね。だいぶ猫背も改善してくる頃ではないでしょうか?

座り方を改善できてきたら次は立ち方を、というようにひとつひとつ行っていきましょうね。

立ち仕事のあなた

立ち仕事のあなたはもちろん立つことの変換です。

1週目〜2週目

お仕事中に意識するのはなかなか難しいかもしれませんので、歯磨きの間はずっと立つ意識変換を行うというルールを設けてみましょう。

歯磨きは毎日しますもんね。

まずはこれだけを徹底的に2週間の間行います。

3週目〜4週目(ストレッチを取り入れる)

座り方と同様で、慣れてきたらストレッチを取り入れていきましょう。

・歯磨き時の立ち方意識の変換

・朝夕どちらかに長座帯前屈を入れる

というようにしていきます。

5週目〜8週目(筋トレも取り入れる)

2ヶ月目からは筋トレも取り入れます。立ち方の意識変換の回数も増やしていきましょう。

・歯磨き時の立ち方意識の変換

・始業最初の3分の立ち方意識の変換

・朝夕どちらかに長座帯前屈を入れる

・長座帯前屈の後に筋トレを入れる

座り方同様に、意識が無意識になってくればなんてことありませんし、姿勢も自然と変わっているはずです。

電車での移動が多いあなた

電車での移動が多いあなたは、その電車移動を上手く使いましょう。基本的には立ち姿勢の場合と同じですが、1駅分立ち方の意識変換というルールを設けて改善に取り組みましょう。

3週目以降はストレッチ、筋トレを取り入れるタイミングは立ち仕事編の時と一緒ですので参考にしてみてください。

電車も慣れてくると乗るたびに意識している自分に気づくはずです。

そうなればこっちのもの。自然と姿勢は改善していくでしょう。

猫背の原因は様々です。

ここまで猫背矯正の方法をお話ししてきました。

猫背の原因は本当に様々です。

姿勢の意識の偏りもそうですし、「どうしても姿勢が維持できない」という場合には内臓の機能の低下ということも有ります。

内臓の機能というのは「生理・物理・心理」的な要因でよくも悪くもなります。

細かくなぜ私は猫背になったのかを分析することで、ストレッチや意識変換の他にも、生活の中で気をつけるべきポイントが見えてきますよね。

実際のセッションではその細かい所まで分析をしますが、上記のメニューをしっかりと2ヶ月行っていただくだけでも十分に効果は望めると思います。

最初の方で言いましたが、姿勢矯正にしろダイエットにしろ「習慣化」することが大切です。

それまでは地味で辛いかもしれませんが、長い目で物事を捉えて、より良い身体へと進化して参りましょう。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。