下痢だけではなくて便秘も一緒にやってくる時があります。

その原因は大腸の機能低下にあるのですが、どうしてその機能低下は起こるのでしょうか?

内臓が良くなるもの悪くなるのも「生理・物理・心理」が関係します。その要因を探り、改善策を紹介していきたいと思います。

下痢と便秘が交互や同時に。その原因は?

下痢と便秘が同時に来るのは本当に辛いですよね。

これはもう「大腸」が悲鳴を上げている証拠です。

大腸の働きがおかしくなっているので便秘になったり下痢になったりするわけですが、ではどうして大腸の働きがおかしくなってしまうのでしょうか?その原因を見ていくことにしましょう。

なぜ大腸の機能低下が起こるのか?

大腸に限ったことでは無く、全ての内臓の機能低下は「生理・物理・心理」の要因が絡み合って良くも悪くもなります。

ここでは大腸に焦点を当ててどうして機能低下が起こるのかを分析していきましょう。

自分の生活に当てはめて考えてみると良いかもしれません。

刺激的なものの摂り「過ぎ」

生理的な作用である「食」から言うと、辛すぎたり苦すぎたり等、刺激的なものを摂り「過ぎる」と大腸は弱ってしまいます。それだけエネルギーを使い果たしてしまうからですね。

もし日常的にそういったものを摂る習慣のある方は、少しずつ控えると良いと思います。

日常的に緊張状態が続いている

心理的な面からも分析をしてみましょう。

ネガティブな感情が私たちに与える影響というのは既に色んな研究等で発表されています。参考HP

その感情の種類によってどの内臓のダメージとなるかは違うのですが、大腸の場合には「緊張」というキーワードが鍵になります。

日常的に緊張状態が続く方、最近重要な会議等、緊張する「雰囲気」にいた方、苦手な仕事を任されて緊張を感じている方等は、この緊張のストレスを強く感じますよね。

大腸だけでは無く肺も緊張を受け取る臓器です。

・呼吸が浅くなる

・肌荒れが出る

・鼻水が出る

・胃腸がキリキリする

そういったことがセットの場合にはこの心理的ストレスが影響している可能性が高いです。

緊張に似ていますが「ねばならない」という思いも過剰過ぎると肺と大腸を苦しめてしまいます。

日常に「ねばならない」が多い

あれをしなければならないとか、これはこうでなければならないとか、過剰な義務感や責任感、こだわりは自分の首を絞めることになります。

それも同じく肺と大腸の機能低下を招きます。

それが過剰になると上に同じく様々な症状が出たり、便秘と下痢が繰り返されるといった状況が生まれてきます。

自分の身体の状態を作り出しているのは自分自身だということをまずは自覚するところから改善は始まります。

下痢と便秘が繰り返す状況に終止符を。薬に頼らない!

ここからはその症状に対して改善の対策をしていきたいと思います。

対策の方法は色々ありますが、神経-筋からのアプローチや、生活の中で気をつけることを紹介したいと思います。

神経-筋からのアプローチは?

神経-筋のアプローチとしては

・下半身の筋肉へ刺激を入れる

・鎖骨から前腕のストレッチ

があります。

下半身の筋肉は、神経を通じて腰椎につながっています。そして腰椎は大腸と関係しています。筋肉-神経-内臓というつながりを利用して、筋肉にアプローチをして内臓の働きを活性化していこうというわけです。

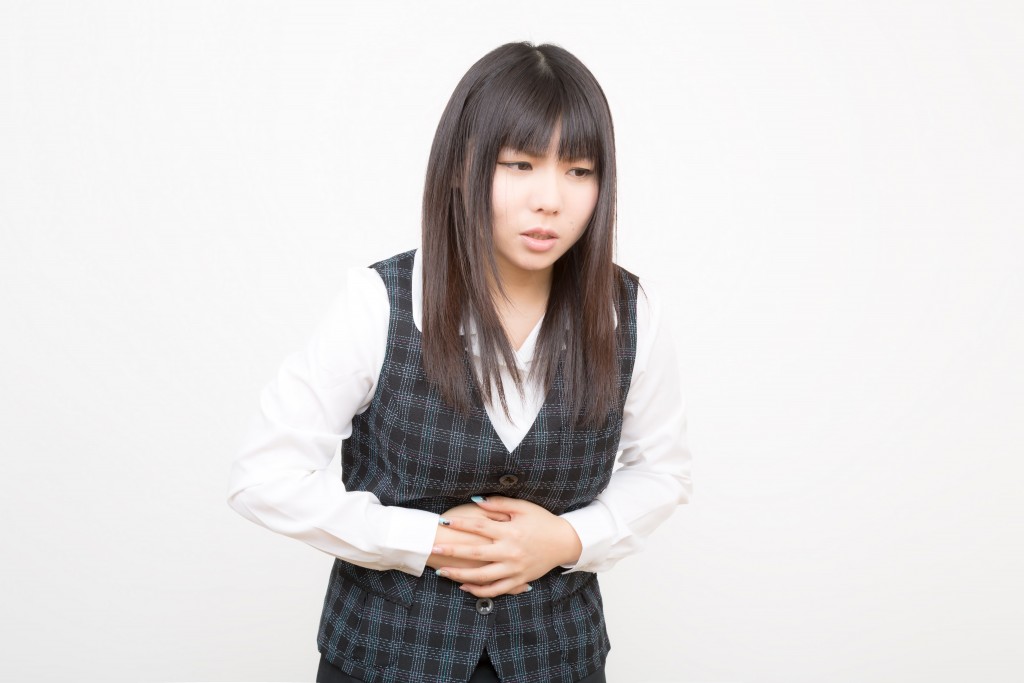

種目としてはシンプルにスクワットをしていきましょう。

ここまでしっかりとしゃがみきります。

速さというよりは丁寧さを重視し、ゆっくりと行っていきましょう。

背筋を伸ばしたり、膝を前に出さないようにという意識はいりません。ただただしゃがんでいきましょう。

参考→スクワットのやり方解説!気をつけたい本当に大切なこと。

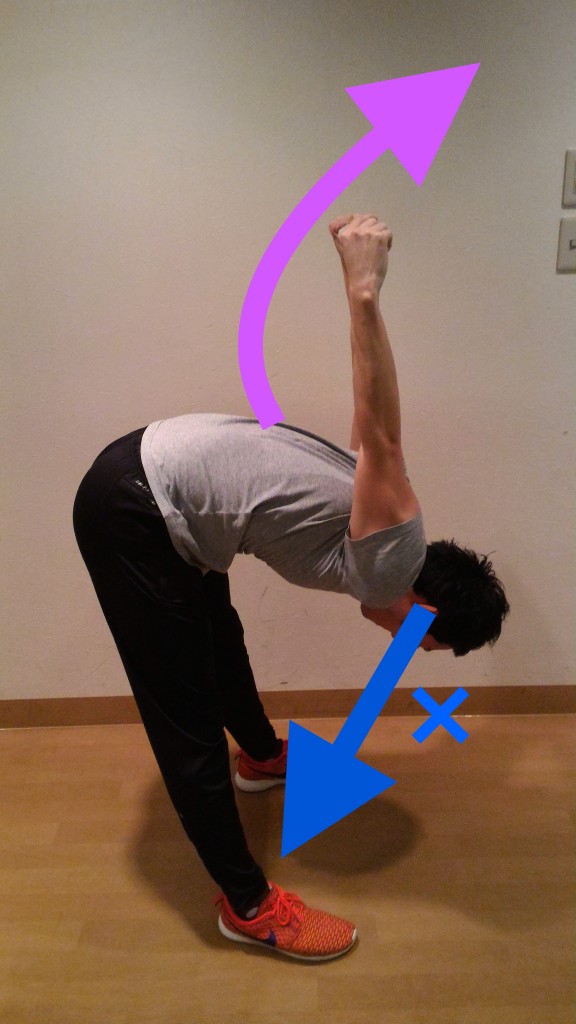

次はストレッチです。これはツボの流れである経絡を利用します。

肺と大腸の流れに関わるのは、鎖骨から前腕までです。

そこをしっかりと伸ばしていきましょう。

やり方としては、タオルをこのように持ちます。

そして後ろから手を上げて、手が突っ張るところまで伸ばします。

止まったところで、今力んでいるなあと感じるところを緩めるようにしていきます。ピンクの矢印方向へと伸びる意識を持ち続けましょう。

何回か緩めることを行って、より伸ばしていきます。

参考→肩こりだけではなく便秘や肌荒れにも!肩のリリーストレッチでスッキリ爽快♪

生活の中で意識出来ることは?

神経-筋のアプローチをしていったところで、次は生活の中で気をつけることを紹介したいと思います。

生活の中で気をつけることは「ねばならない」という思いに注意することです。

私自身もものすごくこれが多かったので、どのようにして少しずつ楽になっていったのかを実体験ベースにはなってしまいますが紹介していきます。

もう一度見直したい、自分の時間。

ねばならないという思いが強い人は、色んなことに追われている人がほとんどです。かくいう私もそうでしたから。

そこで、まずは「しっかりと自分の時間を取る」ということから始めます。スケジュールに強制的に「ここは誰にも邪魔させない時間」と決めて取ってしまいます。

それは、「たった5分」でも効果があります。たった5分、ここからここまでは私の時間と決めて、後述する呼吸に集中します。

そうして自分の時間を取っていくことでリフレッシュすることが出来ます。

「ねばならない」というのは本当に本当に「ねばならない」なの?

やりたいことを見つけないといけないとか、あの人を忘れないといけないとか、自分を受け入れなければいけないとか、みんなと仲良くしなければいけないとか、常に元気でいなければいけないとか、充実した時間を過ごさないといけないとか、しなきゃいけないことなんて本当は何ひとつないんだ。

— 坂爪圭吾 (@KeigoSakatsume) 2016年3月10日

これは坂爪圭吾さんの言葉です。いばや通信

色んな「思い込み」が私たちの中には渦巻いています。

しかしそれは、本当にねばならないことなのか。そう考えてみると、坂爪さんの言うように、意外と本当にねばならないことは少ないのかも(もはや無いのかも)しれません。

社会不適合者という言葉もあるけれど「自殺者が三万人いて、三組に一組は離婚をしていて、過労や精神疾患などでボロボロのひとが大量にいる社会」に適応してしまったら、頭がおかしくならない方がおかしいと思う。必要なのは適応よりも開墾で、多分、従来の常識に縛られるほどに苦しくなる。

— 坂爪圭吾 (@KeigoSakatsume) 2016年3月8日

私たちの「常識」も「思い込み」で出来ているのかもしれません。

1日5分から始める、呼吸のすすめ

5分だけ自分の時間を取って出来るおすすめのことは、ただただ呼吸に目を向けるということです。

呼吸に意識を向け続けるというのは、案外難しいものです。

コツとしては、呼吸をしている時に頭の中で

「吸って〜、吐いて〜」

と実況中継をしてあげます。

すると自分の動作に集中出来てくるはずです。これも練習が必要なので、最初から出来るとは限りません。何日も5分間ずつ、根気強く行ってみてください。

こうして誰でも無い自分に意識を向ける時間を取ることが、日頃の緊張から解き放たれるコツでもあります。上手に取り入れてみてくださいね。

身体と心、どちらの緊張も受け容れよう。

心が緊張している時というのは、身体も緊張しています。

呼吸をしながら、自分の身体のどこに力が入っているかを観察してみてください。

それに慣れてきたら、生活の中で緊張を感じる場面で自分の身体の力みに注目します。

すると身体と心の緊張の関係を理解出来ます。

そうすることで、「心をなんとかしよう」というのが難しくても、見える世界である身体の力みを抜くことで結果として心をコントロール出来るようになってくるんです。

身体の力みが感じられて、それを抜くということは、そういうことが出来るくらいの余裕が心に生まれているということですよね。

呼吸を通じてこんな風に自分を感じられて、コントロール出来るようになったら、素敵だと思いませんか?

食事は何だって良い。しかし「食べることそのものに成る」のが大切だ。

便秘や下痢の症状を食事で治そうとする人がいるかと思うのですが、私はこの症状の根本的な原因を緊張や「ねばならない」というストレスにあると感じているので、食事は内容よりも「食べることそのものになること」が大切だと思っています。

実はこれ、先ほど挙げた「呼吸に集中する」ことと似ています。

例えば、スマホを見ながら食事をしたり、音楽を聴きながら食事をしたり。

その、見たり聞いたりしている「それ」からも色んな感情=ストレスが生まれていること、理解していますか?

その感情で食事をすると、脳は「不快な食事」という判断をします。

せっかくの食事がストレスになってしまっているんですよね。

食事を丁寧に摂ることには、栄養価とは違う、もしかしたら栄養価以上の働きがあると私は思っています。

だからこそ、食べることそのものに集中するんです。意外とできていない人が、多いのではないでしょうか。

ととのえて、からだ。

以上、便秘と下痢が同時に、そして交互に来てしまう症状に対するアプローチを紹介しました。

まとめると

・下半身の筋肉に丁寧に刺激を入れる

・鎖骨から前腕(肺の経絡)を伸ばして固まりを取る

・1日5分、自分の呼吸に集中する時間を作る

・意外と「ねばならない」ことは少ない

でした。

不安を煽るのが現代の風潮となっています。自分と向き合う時間をしっかりと取って、身体も心も整った状態で、輝く未来へと歩んで参りましょう。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。