「はーい、骨盤を立ててー!」

ジムやヨガ等に通っている人は聞き覚えのあるセリフ。

しかし、骨盤を立てるって何でしょう?どういう状態のことを言うのでしょう?

インストラクターやトレーナーにとって当たり前のことでも、運動する側にとっては知らないこともありますよね。

そこで今回は骨盤を立てるとはなんぞや?から始まり、骨盤を立てることのメリットや骨盤を立てる感覚を養うエクササイズを紹介していきたいと思います。

骨盤を立てるとは?

今や「ターザン」や「woman's shape」等のフィットネスの雑誌も増えてきて、身体の情報も簡単に手に入るようになりました。

その中でも時々挙げられるテーマに「骨盤」があります。

そしてそこでは例外なく「骨盤を立てる」ということが言われています。

この骨盤を立てることを知るには、その逆、つまり骨盤が「立っていない」状態を知ることも大切です。

骨盤のポジションを確認しよう!

まずは骨盤のポジションを確認していきたいと思います。

今現在言われている理想の骨盤のポジションとは「適度に前傾している状態」です。

ですので、その適度な前傾の状態、過剰な前傾の状態、後傾の状態、以上3点について確認をしていきたいと思います。

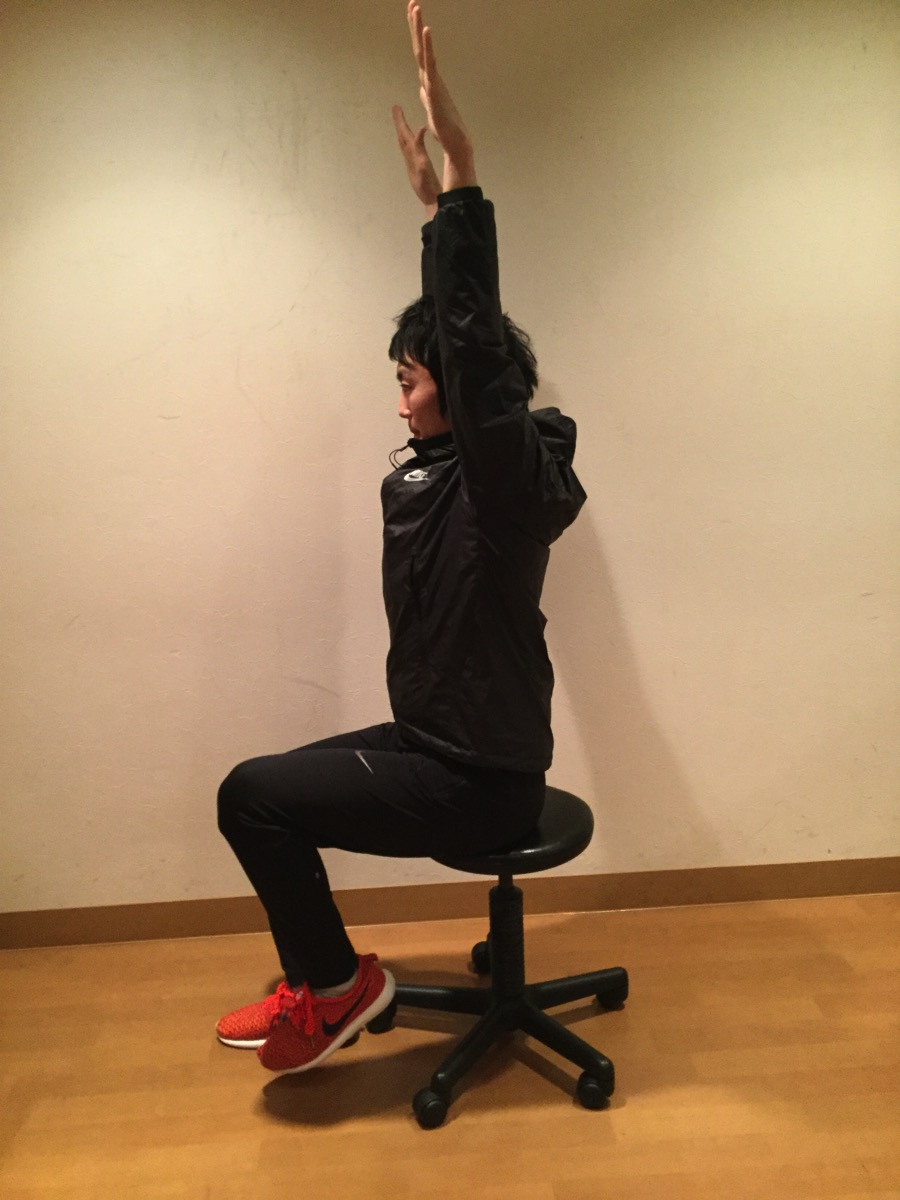

ニュートラルはここ

まずはニュートラルのポジションです。言い換えれば「適度な前傾の状態」です。

百聞は一見に如かずですので、まずは写真をごらんください。

こちらがニュートラルのポジションです。この状態を普段から目指していくのが骨盤を立てていくということです。

前傾・後傾になると

それでは、「骨盤が立っていない状態」というのはどういう状態を指すのでしょうか?

まずは、過剰に前傾した骨盤の状態を見てみましょう。

これが過剰に前傾した状態。腰が反ってしまっているのがわかるかと思います。「反り腰」「出っ尻(でっちり)」等と言われることもあります。

今度は骨盤が後傾している状態を見てみましょう。

こちらが後傾の状態です。背中まで丸まって猫背になってしまっているのがわかるかと思います。

過剰な前傾や後傾は、腰痛や膝痛等の原因だけでなく、内臓の機能低下にも関与してきます。

参考→ 骨盤前傾の原因は?ストレッチやトレーニングなど改善方法も!

参考→ 骨盤後傾の原因は?矯正のストレッチや治すための筋トレは?

骨盤を立てることの効果は?

「骨盤を立てて」というからにはそれなりの「効果」があるはずです。

わざわざ身体に悪いことをさせる理由は無いですからね。

骨盤を立てることによって得られる効果というのは以下のようなものに代表されます。

見た目的な観点から

見た目的にいうと、ずばり「美しく」なります。

先ほどの、骨盤後傾の姿勢、覚えていますか?

これ、美しくないですよね。

骨盤を立てるということは「きれいに立つ」ということにもつながります。

そして、きれいに立てて初めて「きれいに歩く」ことが可能になります。

これが骨盤を立てることによって得られる効果です。

機能的観点から

骨盤を立てることのメリットは姿勢の美しさだけではありません。

姿勢がしっかりと取れるということは、諸々の関節の位置が正しい位置となり、それぞれの関節運動がスムーズに行われるようになります。

そして更に、構造的に正しく立てた時に内臓の位置も正常となります。

姿勢が悪い人は内臓の機能も低下していることがほとんどです。

内臓の機能が低下した状態だと、例えば代謝が上手くいかず(代謝は主に肝臓が担当しています)、ダイエットの妨げになったりするわけです。

そういったことからも、骨盤を立てて姿勢を整えることから得られる恩恵というのはたくさんあります。

骨盤を立てる方法やトレーニングを確認しよう!

ここからは、骨盤を立てる感覚を養うべくトレーニングを色々と確認していきたいと思います。

主に椅子を使ったトレーニングを紹介していきたいと思っています。

骨盤を立てるために重要な筋肉のひとつに「腸腰筋」があります。

骨盤を立てる感覚を養いつつ腸腰筋を鍛えるには椅子を使ったトレーニングが適していると感じるのでそれを紹介します!

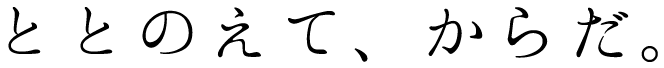

骨盤を立てる椅子の座り方は?

骨盤を立てて座るというのはなかなかわからないと思いますので、補助を使っていきましょう。

どんな補助をどういうようにということになるかと思いますが、ただ「バンザイ」をして座るだけです。

このように手の補助をもらうことで骨盤は立ちやすくなります。

この状態で足を上下させる運動をしていきます。

ちなみにこれ、全力でやっています。そして、全力で行ってこれしか上がらないのが正解です。膝が胸につくくらい上がってしまう人は骨盤が立っていない証拠なので何度もやり直してみてください。

左右10回ずつ行えば良いでしょう。

骨盤を立てる歩き方は?

骨盤を立てて歩いてー、というのもたまに聞くのですが、どうやって歩くのが良いのでしょうか?

それも確認していきたいと思います。

最初は補助輪を使うのもあり。

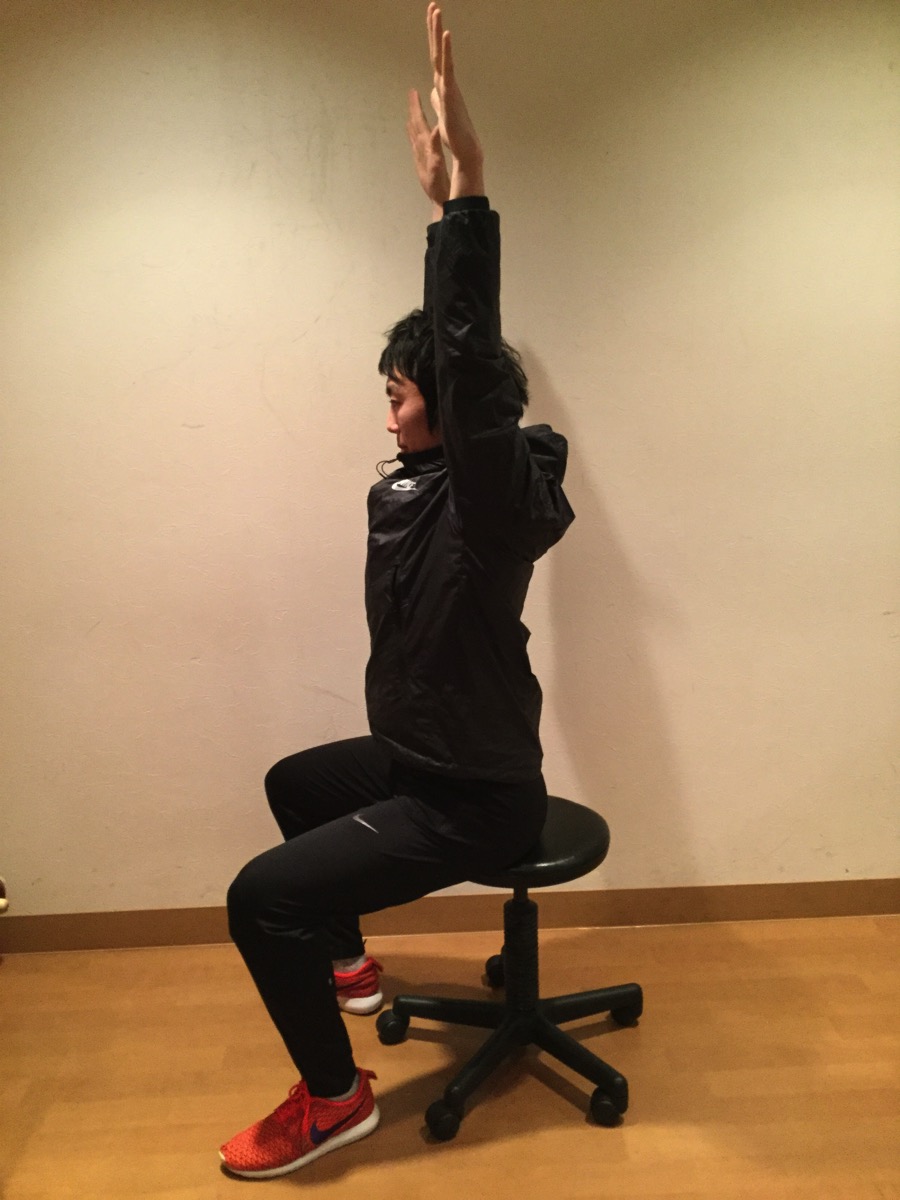

椅子に座るのと同様に、最初は補助輪を使うのをおすすめしています。

こちらも、「バンザイ」をして歩くだけです。

数歩歩いたら通常の歩行に戻します。この時、バンザイの時の伸び上がる感覚はそのまま残すことがポイントです。

最後は無意識レベルに染み込ませる。

そして最後には、補助輪を外していくことをゴールにしましょう。

自転車と同じく、補助輪なしでも運転出来るようにならなければなりません。

気づいた時にでも良いので補助輪を使って少し歩いて、補助輪を外してあるいて。

それを繰り返すことで無意識レベルに「骨盤を立てる歩き方」を染み込ませていきましょう。

骨盤を立てるストレッチは?

最後に、骨盤を立てるストレッチをお伝えしたいと思います。

たくさんあるのですが、初心者の方には

椅子やバランスボールを使った開脚ストレッチをおすすめします。

やり方です

(1)椅子に座ります。

(2)骨盤を前傾させるように立てていきます(バンザイをしても良いと思います。)

(3)背中を丸めてわざと骨盤を後傾させていきます。

(4) (2)と(3)を繰り返していきます。

(2)の時に時間をかけて止まることがポイントです。

5回〜10回行います。無理の無い範囲で行っていきましょう。

よくあるQ&A5選!トレーナーの私が全部答えます!

ここからは、「骨盤を立てる」をキーワードに、よく聞かれることにトレーナーとして答えてみました。何かの参考になれば嬉しいです。

Q.ランニングで骨盤を立てるにはどうしたら良いですか?

ランニングで意識的に骨盤を立てようとする人は、残念ながら「骨盤を立てる」という感覚が身に染みていない人です。

まずは上に挙げたエクササイズ等で骨盤を立てる感覚を磨くことをおすすめします。

また、ランニングそのもので言えば、「足を上げる」意識が強すぎると骨盤は後傾してしまいます。

それらにも注意して普段のランニングを行ってみてください。

Q.自転車やロードバイクで骨盤を立てるにはどうしたら良いですか?

ランニングと同様、「自然発生的に骨盤が立つ」ということを目指していくのが良いと私は思います。

・上記のエクササイズで骨盤を立てる感覚を養い、立てやすくするべくエクササイズに励む

・自転車のフレームのサイズを、骨盤が立ちやすいサイズにオーダーメイドする

道具を扱う競技は、その道具との関係性も非常に大切です。細かく細かく、こだわりを持って、姿勢同様に道具選びにも取り組んでいただきたいと思います。

Q.ヨガやバレエの時に骨盤を立てるということを意識したいのですが・・・。

ランニングや自転車と違うところとしては、「片足支持(静止)の場面がある」ということだと思います。

となると必然的に、立位での練習も必要になってきます。

手を下っ腹に当てて、わざと骨盤を後傾させ

そこからわざと過剰な前傾位まで持っていく。

それを両足で立った状態と、片足で立った状態とで行います。

片足で立った状態でこれを行う時は、片手を壁についた状態で、バランスを保ちましょう。

トレーニングには「特異性の原則」というのものがあり、「出来る限り実際の動作に近い姿勢でトレーニングをする」ということがポイントになります。

そこでこの片足のトレーニングが生まれるわけです。

Q.骨盤を立てるクッションを使うのは?

こういうやつですね。

クッションをあくまでも「補助輪」として考えるならばありですが、それありきで考えるのはいただけません。

最後には「自力」で出来るようトレーニングは怠らないようにお願いします。

Q.骨盤を立てると反り腰になってしまって腰が痛いです・・・。

それはまだまだ腰骨も一緒に反ってしまっている状態です。

骨盤の部分だけをコントロール出来るようになるまでもう少しだと思いますので、ペルビックチルト他のエクササイズを継続されてみてください。

骨盤も健康も「良い加減」が大切です。

ここまで、骨盤を立てることについてお話ししてきました。

過剰な前傾も後傾もダメとなると何が良いんだとなるわけですが、ニュートラルのポジションの確認の仕方を覚えてもらい、その感覚を身体に染み込ませてみてください。

全ては「良い加減」が大切です。

過剰なのは身体に毒ですからね。

ぜひ骨盤の「良い加減」をエクササイズを通してみつけてみてください。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。