骨盤の歪みが気になるという方、多いですよね。

確かに骨盤が崩れた位置にあるとダイエットの障壁となったり、パフォーマンスダウンの原因となったりします。

自分で治せるとしたら?というよりもまず骨盤が歪むって何ぞや?そもそも「歪む」の?

今回は骨盤の「歪み」について、解説していきます!

骨盤のくずれをチェックしよう!

骨盤のくずれを治すには、骨盤のくずれというのがどういうことかを知る必要があります。

筋バランス的にどうなっているのか、チェック方法はどのようなものなのか確認をしていきましょう。

骨盤の歪みとは?

まずは骨盤の歪みに関連する筋肉を見ていきたいと思います。

その前に、ここでは骨盤の歪みという表記になっていますが、結構表現に迷います。というのも、骨盤の動きは数ミリあるとも無いとも言われているからです。となると骨盤の左右左や前後差というのは、姿勢全体が崩れていることによって角度が変わっている、つまり「崩れている」という表現になるのかなと。

しかし、多くの方は「骨盤の歪み」として検索するかと思うので、導入として歪みとあえて表現しています。

私自身は「姿勢全体が崩れることによって骨盤の角度が変化し、歪んでいるように見える」というような説明をしています。"ゆがみ"となると私自身"変形"というイメージがあるので、それは外的な強い衝撃のもとにあるものだと思っています。難しいですね。

左右のくずれ

左右の高さが違うというくずれに関わるのは、中臀筋という筋肉です。

この筋肉は元々股関節を外転(足を外側に開く)することと、ちょっとだけ内旋(内側に捻る)する機能を持っています。

また、私たちが片足立ちになった際、軸足の方の中臀筋が働くことで、もう一方のお尻が下がることのない様にしてくれているのもこの中臀筋の機能です。

中臀筋が弱いと、骨盤がくずれるだけでなく、左右にお尻を振って歩くトレンデンブルグ歩行という歩行になってしまいます。

動画のように左右に振れて歩くのがトレンデンブルグ歩行です。

前後のくずれ

前後のくずれ、要は過剰な前傾や後傾に関わる筋肉は主にももの筋肉です。

ももの前の筋肉(大腿四頭筋)や腸腰筋が緊張すれば骨盤は前傾しますし、ももの後ろの筋肉(大腿二頭筋)が緊張すれば骨盤は後傾します。

骨盤が後傾している人の特徴はいわゆる「猫背」です。

これが骨盤後傾の状態です。

一般的に見ても「姿勢が悪いね」と言われるのが特徴です。

参考→骨盤後傾の原因は?矯正のストレッチや治すための筋トレは?

逆に骨盤が過剰に前傾すると「反り腰」や「出っ尻(でっちり)」となってしまいます。

これが骨盤過剰前傾の状態です。ぱっと見姿勢は良く見えるのですが「反りすぎ」となっています。

参考→骨盤前傾の原因は?ストレッチやトレーニングなど改善方法も!

捻れのくずれ

捻れのくずれは非常に難しく、複合的な問題の結果として起こってきます。もちろん骨盤の左右差や前後差もそうなのですが、ねじれはそれ以上に複雑です。

腹斜筋や腰の筋肉等が関わりますが、左右差と前後差の組み合わせで起こる場合がほとんどです。

チェック方法は?

骨盤のくずれの状態を知ったところで次は、チェック方法を確認していきたいと思います。

今の自分の状態がどうなのかを知ることで次のストレッチ等に活かしていくことが可能なので、しっかりとチェックしてみてください。

左右のくずれ

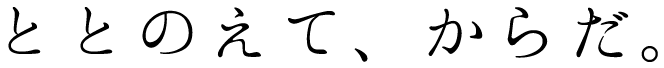

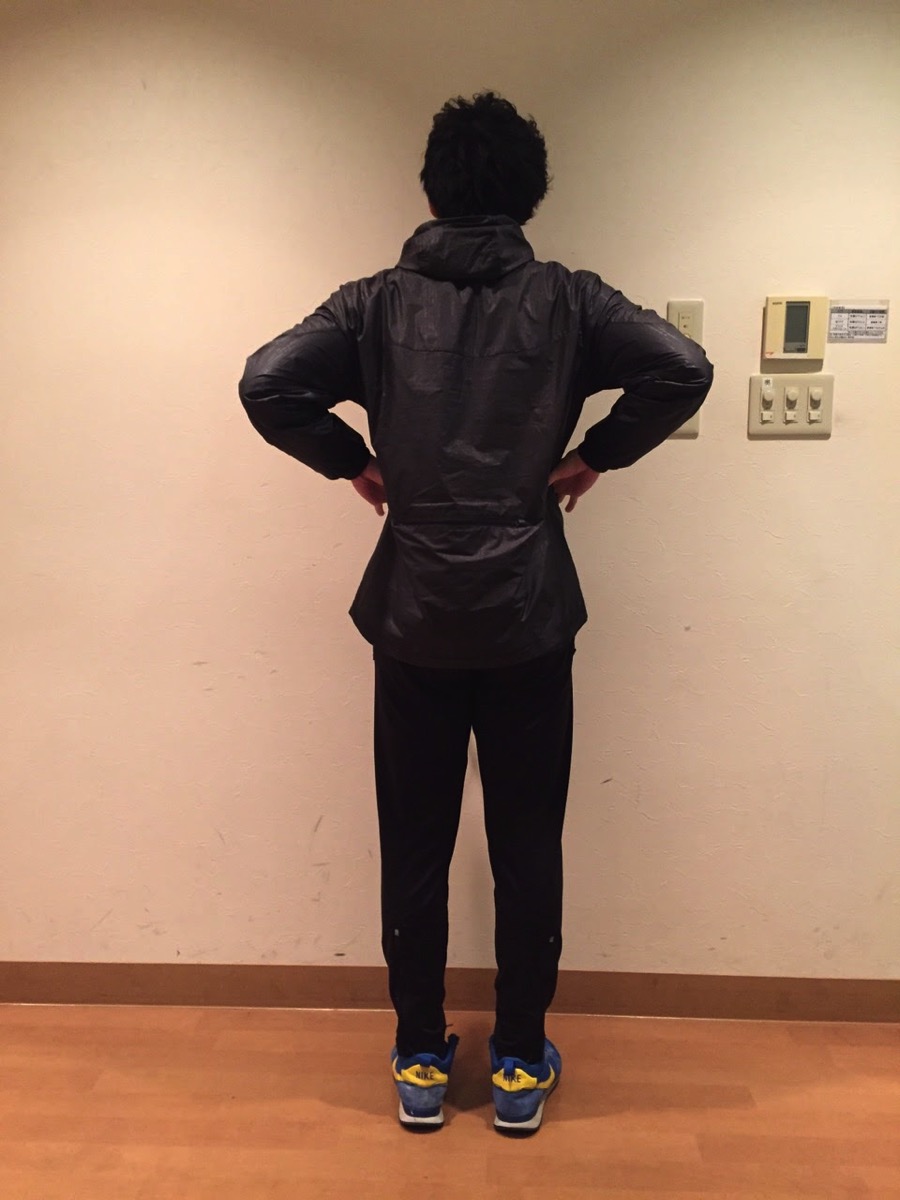

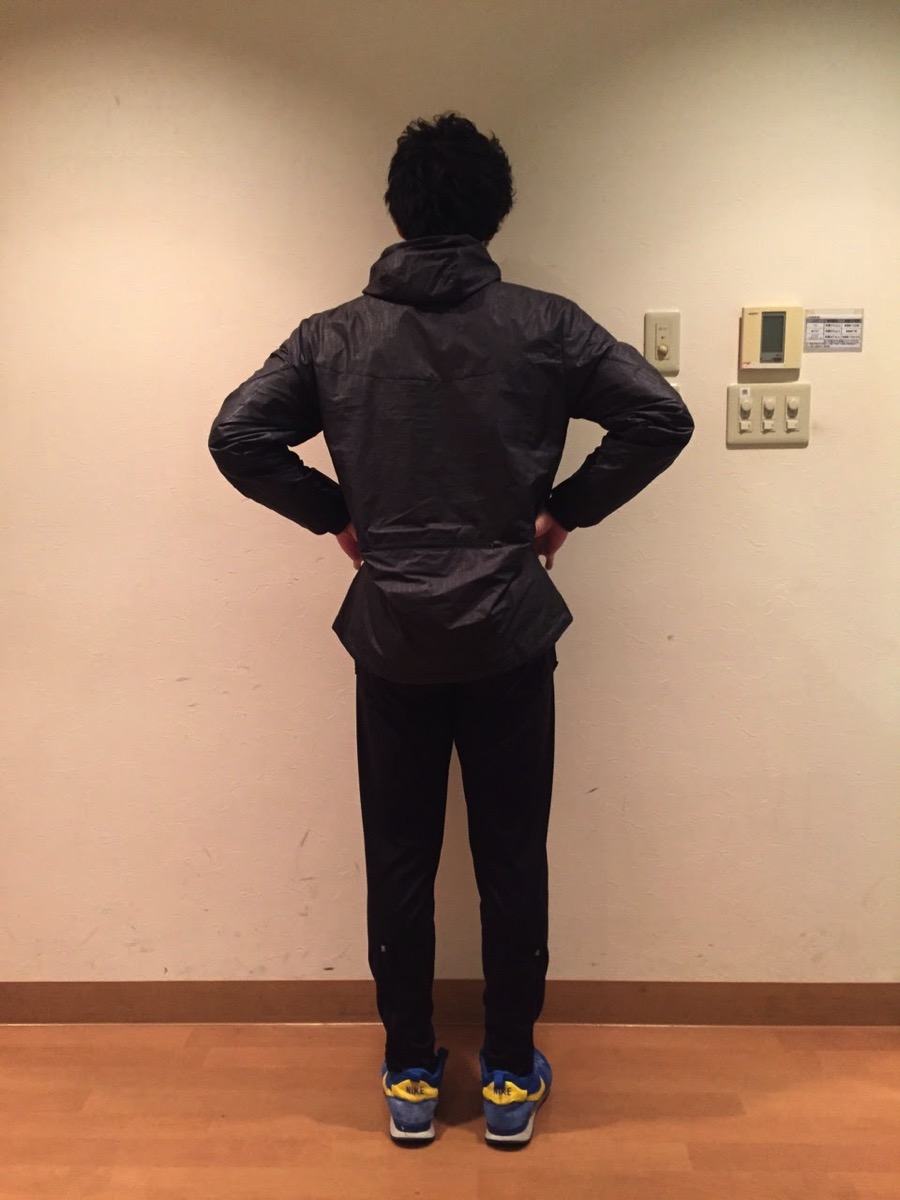

左右のくずれに関しては、腰骨の高さをチェックしていきます。

おへその少し上の高さの所に両手を当てて、そこから下に滑らせていきます。

ある所まで行くと(大体おへその高さだと思います)手が止まると思います。それが腰骨です。

そして手が止まったところでの左右の高さの差を見てみましょう。

例えばこれは、右側が高くなっていますね。

ここで覚えておきたいのは

→高い方が筋肉は緩んでいる

→低い方が筋肉は緊張している

ということです。ストレッチはどちらをやれば良いか?これでもう分かりますよね。

前後のくずれ

前後のくずれに関しては、他記事に詳細があるのでそちらを参照してみてください。

この記事ではこの後、左右のくずれについて解決していきます。

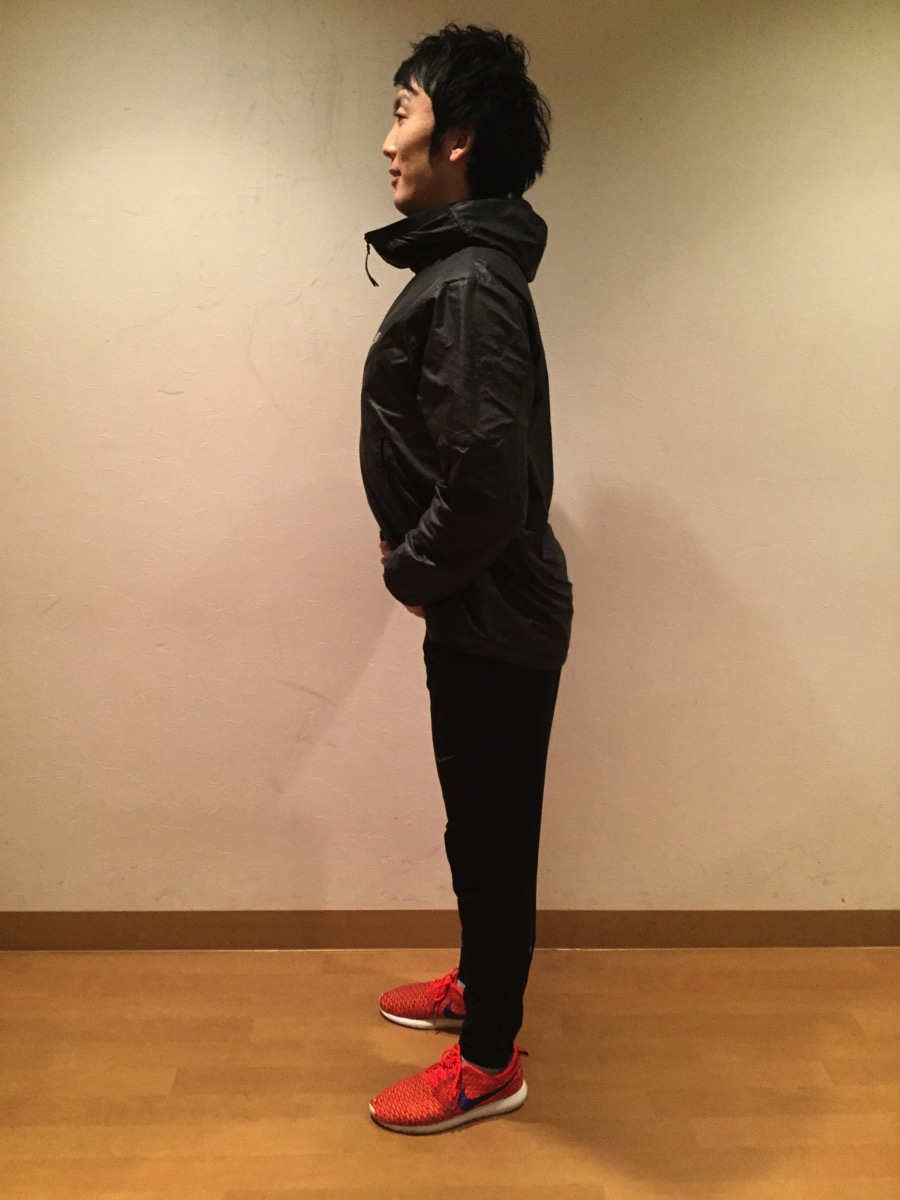

前後のくずれのチェック方法としては、立った状態で下っ腹に手を当てます。

これがニュートラルな状態。手が地面に対して垂直なのが分かるかと思います。

これは骨盤後傾の状態。手が身体側に倒れています。

骨盤が過剰に前傾している状態。手は地面側に倒れています。

自分の今の骨盤の状態に合わせた記事を参照してみてください。

参考→骨盤後傾の原因は?矯正のストレッチや治すための筋トレは?

参考→骨盤前傾の原因は?ストレッチやトレーニングなど改善方法も!

捻れのくずれ

捻れのチェック方法としては様々ありますが、3つほど方法を紹介します。

(1)座った状態で

座った状態でのチェックは、自然に座ったら自分の膝を見てみてください。

膝のお皿がどっち側が前に出ているのか。前に出ている方に骨盤は崩れています。この写真の例で言うと右側が前に出ていますよね。

(2)座った状態で足を組む

足を組むのもチェックの方法です。

どちらを上にした方が足が組みやすいのか。例えば右を上にした方がやりやすいという場合には、右の骨盤が前に出ているように捻れています。

普段足を組む方で一方だけを組む癖のある方はそちら側が前に出ている(捻れている)と思ってください。

(3)立った状態でしゃがむ

立って軽くしゃがんだ時に膝のお皿がどちらが前に出るかを見るのもチェック方法となります。

これくらいしゃがんだ時に

上から覗き込んで見るとこのような感じに。

足のつま先はフローリングの目に合っているけど膝の位置が左右で違うのが分かるかと思います。

骨盤の歪みを矯正するとダイエットになる?

ある所では「骨盤矯正ダイエット」と謳っているところもありますが、実際の所、どうなんでしょう?

トレーナーとして活動してきて思うことは、「半分正解、半分不正解」ということです。

例えば、太っている原因が「大腸の機能低下」だった場合には、骨盤を矯正することでその機能が高まり(大腸の位置が正常に戻るので)、結果として便秘解消や代謝の向上が期待出来るので痩せる、ということになります。

しかし、骨盤を歪めて(崩して)しまう習慣を持っている人は再度骨盤を崩してしまうので、簡単にリバウンドする恐れがあります。

骨盤の歪み(崩れ)を正していくことはもちろん、そこから骨盤の歪み(崩れ)を防止していく努力も必要でしょう。

身体をよくするのも悪くするのも結局最後は自分次第です。

骨盤の左右の歪み(くずれ)を治すべく、矯正ストレッチを実践しよう

ここからは、骨盤の歪み(くずれ)の中でも左右の高さの違いをストレッチで改善していきたいと思います。

もちろん色んな方法があるのでそのうちの一つだと思ってくださいね。

お尻のストレッチ

先ほどのチェックで、腰骨の高さが低かった方を覚えていますか?

低かった方が中臀筋が緊張している方なので、ストレッチで緩めていくことが必要になります。

中臀筋のストレッチは様々ありますが、代表的なものを紹介したいと思います。

このように座って膝を抱っこします。

膝を自分の方へ引きつけるようにしていくと、お尻の辺りがストレッチされる感覚が出てくると思うので、それを数十秒程キープします。

「伸びたな〜〜〜〜」と思うくらいで行っていきましょう。

なんとなく「固いな」と思うならば続けますし、短時間で「伸びたな〜」と思えばそれで終わりで大丈夫です。

ストレッチを行った後に再度骨盤の高さをチェックしてみて変化があるかどうかを確かめてみましょう。

左右行うべきか?

左右行うの?と聞かれることがあるのですが、「不安でしたらやってください」といつも答えています。

基本的には、緊張している方を緩めればそれで大丈夫なのですが、なんだか左右やらないと気持ち悪いという人もいますよね。

その時は「秒数を少なくする」等の工夫をして左右共にストレッチを行うようにしてみてください。

日頃から骨盤のくずれを予防するために出来ること。

もちろん崩れているものを治すことも大切ですが、「そもそもそうならないように」していくのも大切ですよね。

日頃から出来る予防の運動や座り方のポイント等を紹介したいと思いますので参考にされてみてください。

姿勢からの崩れからくる骨盤の不調を治すべく、簡単な体操を実践しよう。

簡単な体操としては「膝倒しの運動」です。

仰向けになって膝を立て、手はバンザイをします。

その状態で膝を左右へゆっくりと倒していきます。

10回〜20回の間で回数設定をして、気持ちの良いところで終えます。

「倒しづらいな〜」と感じる方があればより倒すよう丁寧に行ってください。

骨盤の歪み(くずれ)を治す為の座り方は?

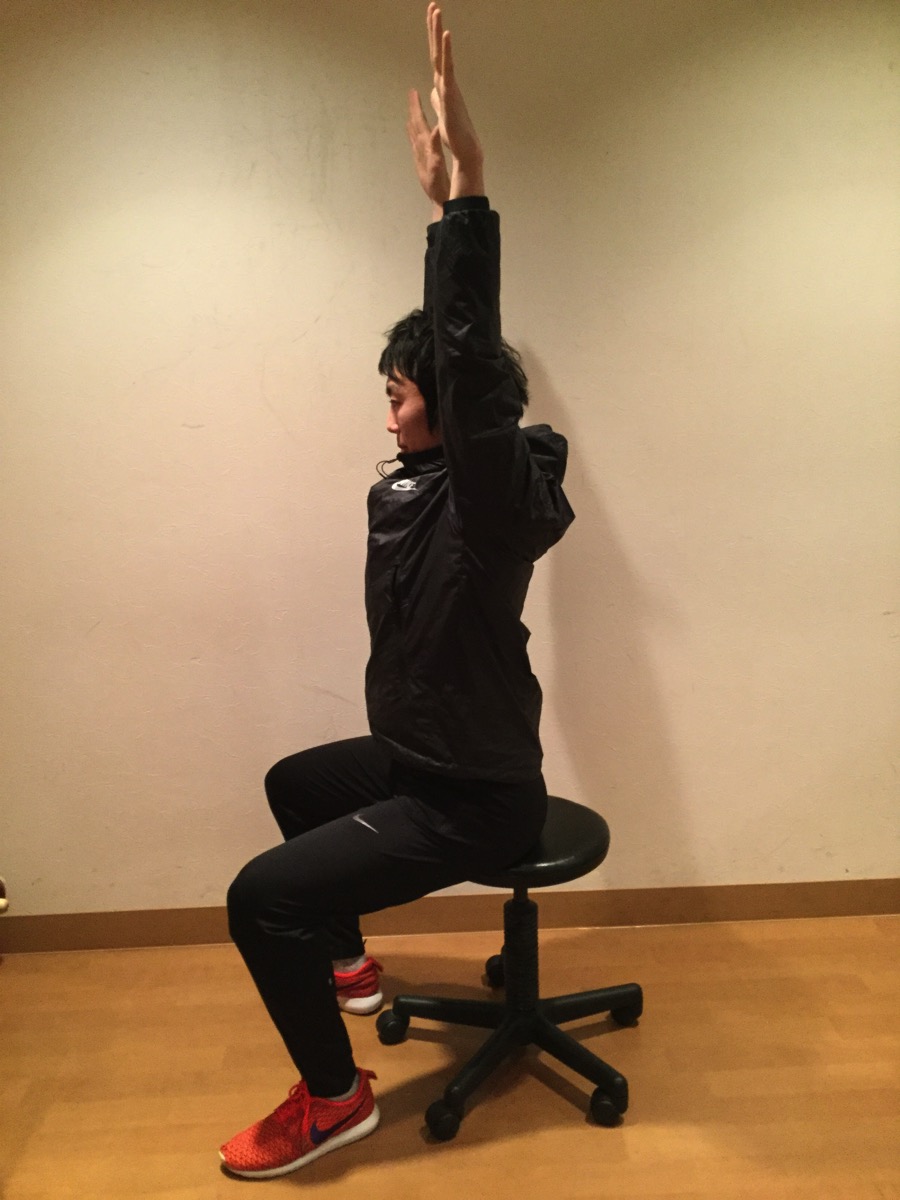

骨盤のくずれを治すための座り方のポイントは「骨盤を立てる」ということです。

骨盤を立てて座るには、補助的にあることをします。それは「バンザイ」です。

こうすることで自然と骨盤が立ち、背筋は伸びます。この状態を覚えさせて行くと、普段座った時も骨盤が立ち背筋が伸びた状態を保つことが出来ます。

参考→骨盤を立てるとは?座り方は?歩き方は?ランニングやヨガでのポイントも!

骨盤のくずれを知って治す。おすすめの本は?

骨盤のくずれを更に知りたい!身体の事を勉強したい!という方に、実際読んだ本の中で参考になったな〜と思う本を紹介したいと思います。

関心のある方は読んでみてください。

野口整体の創始者の野口晴哉先生の著書を優しく砕いた本書。自分で自分を整えることに興味があるという方にはオススメな1冊です。

骨盤そのものや股関節の解剖学的なものを知りたい方はこちらがおすすめです。

非常に丁寧に描かれた中身は作者の方の優しさが感じられます。

ととのえて、こつばん。

ここまで骨盤のくずれを治す方法を紹介してきました。

勘違いしてはいけないのが、これで全て治るというわけでは無いということです。

あくまでも崩れというのは身体の表に出てきた「サイン」でしか無いのです。

どうしてそうなってしまったのか、そこを突きつめていくことによって、自分への物理的・生理的・心理的なストレスを見極めることが出来ます。

その部分を見つめ、改善していくことが、より良い改善につながるんだよということを、トレーナーとして、お伝えしたいと思います。

とにもかくにもまずは「やってみること」です。

骨盤のくずれを少しでも取って、快適な毎日にしていきましょう。

東京学芸大学では、保健体育を専攻し、その後、日本ホリスティックコンディショニング協会ホリスティックコンディショナーの資格をとり、パーソナルトレーナーになる。活動歴7年。累計1000人以上のセッションを行う渋谷のパーソナルトレーニングジム「ととのえて、からだ。」の代表トレーナー。解剖学や生理学、栄養学など知識が豊富。